Les brasseries étaient très nombreuses au début du XXe siècle, de taille artisanale, voire même familiale. C'est ainsi qu'à Lille et dans ses environs on a pu dénombrer des dizaines de brasseries, dont certaines datant même du XVIIe siècle. Pour le Nord on a répertérioré 110 établissements.

Historiquement, dans le Nord, les premières brasseries sont souvent nées dans des fermes qui possédaient à la fois, la surface nécessaire et naturellement les ingrédients pour la fabrication de la bière avec les céréales et l'eau. Compte tenu des quantités la consommation ne pouvait être qu'uniquement locale. Dans la Belgique voisine, ce sont les abbayes qui joueront un rôle prédominant.

La première guerre mondiale entraînera destructions et réquisitions. Beaucoup de brasseries verront leurs installations démantelées pour la récupération des métaux et principalement du cuivre.

Au sortir du conflit, un certain nombre de brasseries ne se relèveront pas. D'autres profiteront des dommages de guerre pour se moderniser. Les progrès s'intensifieront, source de nouveaux rapprochements et l'on verra l'apparition des premiers grands groupes.

La deuxième guerre mondiale sera à l'origine d'un nouveau ralentissement de la production aggravé par le rationnement des matières premières.

A partir des années 50, de rapprochements en fusion, de rachats en regroupements, le nombre de brasseries ne cessera de se réduire. On voit apparaître quelques grandes structures : la Brasserie Excelsior, la Brasserie Pélican, la Brasserie Motte-Cordonnier, la Grande Brasserie Moderne Terken, la Brasserie La Semeuse.

Les modes de consommation vont également se modifier. On recherche des bières plus élaborées, qui sont bues chez soi et moins souvent au café. De ce fait, les brasseurs ont un marché de moins en moins captif, avec la perte de leurs réseaux traditionnels, puisque même la distribution à domicile se ralentira coïncidant avec l'apparition des grandes surfaces.

Actuellement, face à des groupes internationaux, tel Heineken à Mons-en-Barœul, on assiste à la (re)naissance de microbrasseries. Ce phénomène était apparu en Bretagne à l'occasion des Fest-noz.

Parfois il s'agit d'une niche bio comme pour la Brasserie de Villeneuve d'Ascq (bières des Moulins d'Ascq), beaucoup plus souvent sur le créneau des bières de spécialité : La Jenlain des Brasseries Duyck, La Choulette, La Chti, La Page 24, L'Angélus, La Grain d'Orge, etc.

Les Brasseries de Lille intra-muros

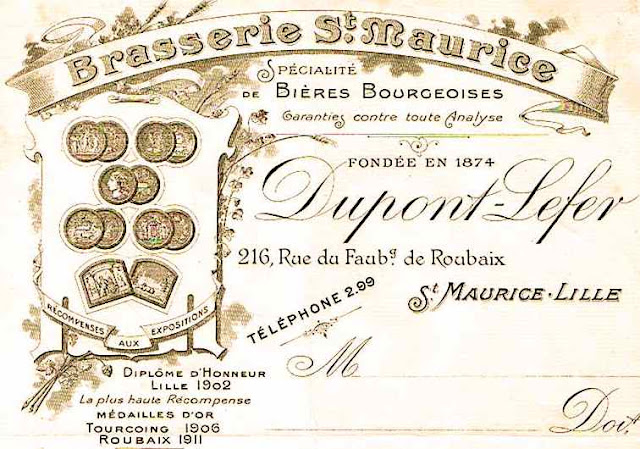

Il y avait dans les environs immédiats de la Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul, plusieurs brasseries dans cette commune mais aussi dans Lille intra-muros. Ce sont la Brasserie de la Louvière, la Brasserie des 3 moulins au 56 rue Pierre Legrand, la Brasserie Rogeau au 216 rue Pierre Legrand, la Brasserie des bières des Cigognes au 79 rue de Rivoli, la Brasserie Bellevue au 71 rue Belle-Vue, la Brasserie Corman au 2 rue Bernos, la Brasserie Saint-Maurice au 216 rue du Faubourg de Roubaix et enfin la malterie de la Semeuse au 186 rue du Faubourg de Roubaix (la Brasserie se trouvait à Hellemmes). Toutes ces entreprises ainsi que quantité d'autres ont disparu.

La Brasserie Saint Maurice

Fondée en 1874, la Brasserie Saint–Maurice était installée au 216, 218 rue du Faubourg de Roubaix. Elle appartenait à la famille Dupont Lefer.

Elle était spécialisée dans la fabrication de bières bourgeoises, ce qui signifiait que les riches bourgeois pouvaient y apporter leurs propres céréales sélectionnées pour une fabrication spéciale.

En 1922, elle prend le nom de Brasserie La Gauloise, puis en 1926, celui de Brasserie Coopérative La Semeuse, en s'associant avec la Brasserie Lefebvre Couplet d'Hellemmes. Le bâtiment de la malterie qui existe toujours a été magnifiquement rénové par le lycée Ozanam (photo ci-dessous).

La Brasserie Lefebvre Couplet ou Brasserie St Eloi

En 1820, on produisait déjà de la bière à Hellemmes. En effet, la Brasserie Cavrois s'était installée à l'emplacement de l'ancienne ferme Vanderstraiten, Chemin de Tournai.

La Brasserie Coopérative de l'Avenir

La Brasserie Coopérative de l'Avenir était installée aux 16, 18 et 20 rue d'Aguesseau et au 266 rue Pierre Legrand. Elle était spécialisée dans les bières fortes et extra fortes vendues en litre et en fût de toutes contenances à partir de 25 litres. L'administrateur était à cette époque Maurice Watel. L'estaminet de la brasserie tenue par G. Dennequin est visible sur la seconde photographie.

La Brasserie Petit

Elle fusionne en 1870 avec la Brasserie Desnoulez pour former la Brasserie de l'Avenir dont le siège sera à Lille, rue d'Aguesseau.

La Brasserie Desnoulez

Elle était située rue Faidherbe, à l'emplacement du Fronton. Elle a été remplacée par le Vin des Rochers. Elle fusionne en 1870 avec la Brasserie Petit pour former la Brasserie de l'Avenir.

La Brasserie Derieppe

Située rue Raspail, elle s'intégrera après 1870 dans le groupe L'Avenir dont faisaient déjà partie les Brasseries Desnoulez et Petit.

En 1980, elle brassait encore 60 000 hectolitres par an essentiellement des bières belges spéciales, blanches brunes et ambrées.

La Brasserie Spriet

Signalée en 1898 comme étant implantée dans l'îlot compris entre les rues Testelin, Kléber, Denis-Cordonnier et Raspail.

La Brasserie des 3 Moulins ou Corman Vandame

La distribution des produits de la brasserie à l'origine reposait sur deux formes complémentaires, un réseau de bistrots sur les communes environnantes, mais surtout sur la livraison à domicile des particuliers adhérents à la SCOP. L'arrivée de la grande distribution amène la disparition de la livraison à domicile, la brasserie devient producteur de bières sous marque distributeur tout en gardant ses productions originales, principalement des bières de garde.

Les Brasseries de Seclin

La Brasserie Lepoivre

La Brasserie Delcambre

La Brasserie malterie Delcambre devint Brasserie Pontfort Descloquemant puis Pontfort puis Pontfort Frères (XVIIe siècle). Elle est située au 4 rue de l'Abbé Bonpain. La Brasserie malterie aurait été fondée par Anacharsis Delcambre, qui dépose une demande d'autorisation d'établir cette usine en 1890. Le pignon sur rue du passage couvert porte les dates de 1788 et 1900. En 1892 Emile Pontfort Descloquemant reprend la brasserie, dite aussi Saint-Piat. Elle fonctionne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Actuellement l'usine sert de locaux à une entreprise de recyclage du papier et une caserne de pompiers. En 1927 la brasserie produisait de la bière de fermentation haute.

La Brasserie Coopérative l'Union de Roubaix Wattrelos (URW)

Installée 23, 27 rue de Leers et 23 rue François Mériaux. Créée en novembre 1896, elle arrête de brasser en avril 1972, date à laquelle elle est absorbée par la Grande Brasserie Moderne (GBM)

La Brasserie Wattrelosienne

Les Brasseries de La Madeleine

La Brasserie Vanneuville

Cette Brasserie était propriètaire de plusieurs cafés notamment à Marquette-lez-Lille et aux alentours. Elle appartenait aux familles Gourlet et Fumery. On trouve quelquefois l'orthographe Vanneufville. Cette brasserie a été connue également sous le nom de Brasserie Saint Vital, et Brasserie Vanneufville Frères.

La Brasserie H. Marchand-Fontaine

On signale dans le Bulletin de Lille en mai 1906, que Fidèle Sarazyn était représentant de cette brasserie au 24 rue Godefroy à La Madeleine.

La Brasserie Les Prévoyants

La Brasserie Quilliet

La Brasserie Verschave-Outters

La Brasserie C. Carbonnet

Cette brasserie deviendra la Brasserie Carbonnet-Waterlot, puis Brasserie Sainte Marie Madeleine.

La Brasserie Saint Armand

Connue aussi sous le nom de Brasserie Debavelaere. On est surpris du nombre de brasseries avec l'épitête saint, dans la ville de La Madeleine.

La Brasserie Saint Joseph

C'était la brasserie de Paul Verlynck.

Les Brasseries de Marcq-en-Barœul

La Brasserie Vanderhaghen

Les frères Vanderhaghen, brasseurs au 72 rue Nationale, firent édifier le château et son parc en 1880. La brasserie, située à l'actuel emplacement de la résidence Hôtélia et de la salle de sport, datait de 1742. Elle apparaît sur un plan de 1890 (A.D. Nord M 417 5757) et figure sur des documents anciens. En 1859, installation d'une machine à vapeur de 6 CV et d'un générateur.

Elle

ferma ses portes en 1965. Dès 1960, la ville racheta la propriété afin

d'y accueillir un foyer restaurant pour les aînés et le centre social,

qui a déménagé depuis boulevard Clemenceau. C'est en 1961 que le parc (orthographié par erreur Vanderhaeghen) fut ouvert au public. Les bâtiments furent détruits vers

1970, à l'exception du logement patronal, dit château Vanderhaghen,

transformé en foyer municipal. Actuellement à cet emplacement a été construit la résidence Hôtelia.

La malterie de la Compagnie des Brasseurs du Nord

L'ingénieur Boone construira entre 1908 et 1910 cette malterie, due aux frères Fiévet, architectes. Située au 28 de l'ancienne rue nouvelle, devenue rue de la malterie, comme il se doit, cette bâtisse à l'aspect d'une forteresse. En 1910, une usine d'acide carbonique située sur la commune de La Madeleine était alors annexée à la malterie.

Les germoirs, où l'orge était transformé en malt s'étalent sur plusieurs niveaux. A l'entrée on trouve une conciergerie à étage carré et un passage couvert à charpente métallique apparente.

En 1959, un incendie détruisit la touraille, qui était le séchoir à grains, de forme pyramidale tronquée surmontée d'une cheminée. Un entrepôt fut construit à la place. L'activité cessa peu après. Actuellement trois entreprises se partagent les locaux.

Les Brasseries de Bondues

La Brasserie Lambelin Sénéchal

Les Brasseries de Cysoing

La Brasserie Desmont Deroy

Les Brasseries d'Hem

La Brasserie malterie d'Hempempont

Les Brasseries d'Halluin

La Brasserie Olivier

Située au 245 rue de Lille, la Brasserie Olivier deviendra la Brasserie Duverdun puis la Brasserie Beyls.

La Brasserie Demeestere Bert

Elle était située au n° 1 route de Linselles.

La Brasserie Beylemans

La Brasserie Beylemans, située au 273, 277 rue de Lille, était une usine d'eaux gazeuses dite Brasserie Joseph Beylemans, puis Beylemans Frères ; puis usine d'eaux gazeuses Eugénie Beylemans.

Les Brasseries d'Annœullin

La Brasserie Maille Lepers

La Brasserie a été fondée en 1905 par Auguste Maille dans la ferme qu'il occupait. Située au n° 4 sur la Grand Place, elle a appartenu à la même famille depuis sa création et son activité n'a souffert d'aucune interruption. Auguste Maille cède son entreprise à sa fille qui passera la main en 1938 à son fils aîné. Prisonnier de guerre, c'est sa femme qui assura la production pendant la guerre. Leur fille épousera en 1950 Bernard Lepers, de la Brasserie Lepers Frères à Lille. Bernard Lepers reprend l'activité de brassage qui se poursuit de nos jours. Actuellement la brasserie produit l'Angélus et la Pastor Ale. En 1927 la production s'élevait à 10 000 hectolitres de bière de fermentation haute ; en 1946 la brasserie produisait 25 000 hectolitres de fermentation mixte, en 1977 7000 hectolitres et en 1992 4000 hectolitres. Sont en place un concasseur Meura, une cuve-matière-filtre, deux cuves à ébullition en cuivre martelé de 70 hectolitres chacune, et un filtre Kieselgur. En 1977 la brasserie employait 13 personnes.

Les Brasseries de Flers (Annappes) Villeneuve d'Ascq

La Brasserie Sainte-Marie à Annappes

Mons-en-Barœul

Si Mons-en-Barœul conserve la seule ancienne brasserie encore en activité parmi les dizaines qui peuplaient le paysage de l'agglomération lilloise, il y avait dans cette ville d'autres établissements qui eux aussi ont disparus.

La Brasserie l'Avenir

Ci-dessous cette photo prise en 1937 montre sur l’imposte le nom de Victor Lelièvre. Ce maire de la commune de Mons-en-Barœul, décédé en 1922, avait exploité avec son épouse Adélaïde Fiefvet, rue Daubresse-Mauviez, ce café qui fut aussi le siège du parti socialiste S. F. I. O. L’enseigne “ La Coopérative l’Avenir ” rappelle qu’il fut l’un des fondateurs de cet établissement sis à Fives-Lille. Au décès de son père, c’est le fils, également prénommé Victor qui reprit cet estaminet, avec sa femme Lucienne Maes. Sont présents M. Pollet, Mme Lelièvre (dans l’encoignure de la porte), la petite fille Lelièvre (future épouse Dutriez), M.M. Désiré Lefebvre, Édouard Deroy, Sadaune, Murray, Vanuxem dit Louis Soupape et Florimond Bonte.

La Brasserie du Tape Autour

La Brasserie Lammens-Lutun

La Brasserie Lammens, au 167 route de Roubaix, actuelle rue du Général de Gaulle, a été ouverte en 1892. Elle fut reprise par Monsieur Lammens, puis par Charles Lutun.

Sur cette vue de 1920, devant l'estaminet Rémy attenant à la brasserie de Charles Lutun, la distribution de lait faisait concurrence à la bière de la brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul, comme on le voit sur l'inscription en lettres gravées sur la vitrine ...

Il y avait dans les environs immédiats de la Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul, plusieurs brasseries dans cette commune mais aussi dans Lille intra-muros. Ce sont la Brasserie de la Louvière, la Brasserie des 3 moulins au 56 rue Pierre Legrand, la Brasserie Rogeau au 216 rue Pierre Legrand, la Brasserie des bières des Cigognes au 79 rue de Rivoli, la Brasserie Bellevue au 71 rue Belle-Vue, la Brasserie Corman au 2 rue Bernos, la Brasserie Saint-Maurice au 216 rue du Faubourg de Roubaix et enfin la malterie de la Semeuse au 186 rue du Faubourg de Roubaix (la Brasserie se trouvait à Hellemmes). Toutes ces entreprises ainsi que quantité d'autres ont disparu.

La Brasserie Saint Maurice

Fondée en 1874, la Brasserie Saint–Maurice était installée au 216, 218 rue du Faubourg de Roubaix. Elle appartenait à la famille Dupont Lefer.

En 1820, on produisait déjà de la bière à Hellemmes. En effet, la Brasserie Cavrois s'était installée à l'emplacement de l'ancienne ferme Vanderstraiten, Chemin de Tournai.

En 1888, les brasseurs Lefebvre Couplet Dupont reprennent la Brasserie

Cavrois. Ils construisent sur les fondations de l'ancienne brasserie, située rue Sadi Carnot, un

immeuble à usage d'habitation et de bureaux, que l'on voit encore

aujourd'hui après quelques transformations.

Ils donnent à l'ancienne Brasserie Cavrois le nom de Brasserie de Saint Eloi.

Elle fusionnera en 1922 avec la précédente la Brasserie de Saint Maurice des familles Dupont et Lefer.

La nouvelle société

prend la raison sociale de La Gauloise, mais en change rapidement

- sans que la raison en soit connue - pour devenir la Brasserie La Semeuse, en 1926.

Ils donnent à l'ancienne Brasserie Cavrois le nom de Brasserie de Saint Eloi.

Elle fusionnera en 1922 avec la précédente la Brasserie de Saint Maurice des familles Dupont et Lefer.

La Brasserie Coopérative de l'Avenir

La Brasserie Coopérative de l'Avenir était installée aux 16, 18 et 20 rue d'Aguesseau et au 266 rue Pierre Legrand. Elle était spécialisée dans les bières fortes et extra fortes vendues en litre et en fût de toutes contenances à partir de 25 litres. L'administrateur était à cette époque Maurice Watel. L'estaminet de la brasserie tenue par G. Dennequin est visible sur la seconde photographie.

Le siège social de la Brasserie de l'Avenir était au 16 à 20 rue d'Aguesseau. Outre l'annexe déjà citée au 266 rue Pierre Legrand, il y avait deux autres sites au 53 à 61 rue de la Marbrerie et au 60 rue Faidherbe à Hellemmes.

La Brasserie de l'Avenir était elle-même issue de la réunion des Brasseries Desnoulez, Petit et Derieppe (voir ci-dessous).

Elle fusionne en 1870 avec la Brasserie Desnoulez pour former la Brasserie de l'Avenir dont le siège sera à Lille, rue d'Aguesseau.

La Brasserie Desnoulez

Elle était située rue Faidherbe, à l'emplacement du Fronton. Elle a été remplacée par le Vin des Rochers. Elle fusionne en 1870 avec la Brasserie Petit pour former la Brasserie de l'Avenir.

La Brasserie Derieppe

Située rue Raspail, elle s'intégrera après 1870 dans le groupe L'Avenir dont faisaient déjà partie les Brasseries Desnoulez et Petit.

La Brasserie de La Louvière

Située au 65 rue de la Louvière, dans le quartier de Lille Saint Maurice des Champs, la Brasserie de la Louvière deviendra la Brasserie des frères Maes, puis la Brasserie Maes. On y remarquait une cheminée datée de 1897 et un curieux fronton à tête de cheval au niveau des écuries.

Les deux frères Maes, Jules et Henri, avaient créée cette brasserie juste après leurs mariages respectifs. Leurs spécialité était la Stout Alliance d'Alsace, une bière irlandaise au goût puissant. Joseph, le fils d'Henri prendra la succession jusqu'en 1972, date de la disparition de la Brasserie.

A la place de cette brasserie est maintenant installée une Polyclinique qui a conservée le nom de La Louvière.

La Brasserie de La Louvière et la Brasserie Maes fabriquaient la Stout Alliance.

La Brasserie du Coq Hardi

C'est en 1892 que les trois familles Pruneau, Scrieff et Pollet avaient choisi de s'installer dans cette même rue de La Louvière, pour créer la Brasserie du Coq Hardi, une des dernières à avoir cessé son activité. On la connaît initialement sous le nom de Brasserie de Loingeville. En 1902, c'est la Brasserie Pottier Frères, devenue en 1905 la Brasserie Maurice Pottier. C'est en 1910 qu'apparaît le nom Brasserie du Coq Hardi A. Beylemans et Cie, et en 1946 celui de Brasserie du Coq Hardi, SARL Beylemans. Installée au 45 (ou 23 selon les sources), elle proposait, entre autres, des bières à fermentation basse.

Les brasseurs Pollet et Beylemans habiteront la rue de la

Louvière. La brasserie était conçue en cascade, du grenier pour les grains, à la

cave pour les produits finis. La Brasserie du Coq Hardi produisait au départ de la bière en

litres, en 25 cl et en fûts.

C’est en 1972 que le rapprochement se fit avec le

troisième groupe belge, en effet les nouvelles techniques de brasserie

exigeaient une très grande surface au sol.

Elle fut absorbée par la Brasserie Haacht en Belgique, à l'origine la laiterie Haecht ce qui explique l'ancienne orthographe. Cette société, basée à Boortmeerbeek, commercialise toujours la marque Coq Hardi, la bière qui ragaillardit.En 1980, elle brassait encore 60 000 hectolitres par an essentiellement des bières belges spéciales, blanches brunes et ambrées.

Sa démolition en 1986 demanda de grands moyens, car les énormes cuves pour le brassin et la fermentation étaient installées sur d'imposantes fondations. A sa place, sur les 13 000 m², l'architecte Delmazure réalisa la résidence du Parc Monceaux et ses 227 logements.

La Brasserie Haacht continue de commercialiser la Coq Hardi. Ses autres bières sont : la Rince-Cochon,

Signalée en 1898 comme étant implantée dans l'îlot compris entre les rues Testelin, Kléber, Denis-Cordonnier et Raspail.

La Brasserie des 3 Moulins ou Corman Vandame

La commune de Moulins naît de la partition de la commune de Wazemmes :

elle est alors couverte de moulins qui lui donnent son nom. La

brasserie y voit le jour dans la première moitié du XIXe siècle, au 47, 49 rue d'Arras.

En 1881, Narcisse Corman-Vandame y entreprend d’importants travaux de

modernisation. La brasserie connaît alors un essor important : entre

1888 et 1891 la production de bière passe de 8 000 à 22 000 hectolitres

par an. On y brasse des bières bourgeoises de fermentation haute,

primées à de nombreux concours. Les travaux de reconstruction engagés

entre 1885 et 1892 modifient l’ordonnancement des lieux, avant

l’installation d’un nouveau matériel de production. La brasserie des

Moulins est alors citée comme un établissement modèle.

La brasserie des Moulins fait face à une situation économique

difficile à la fin du XIXe siècle. Une seconde crise atteint le

secteur durant l’entre-deux-guerres. Le site de Moulins cesse peu à peu

son activité après 1934. A cette date, le propriétaire de la brasserie

des Moulins s’associe avec une brasserie de Fives où il transfère

l’outil de production.

Abandonnée jusque 1952, la brasserie devient à cette date un magasin

de meubles. En 1997, la destruction du site est évoquée à l’aune d’un

programme d’élargissement de la rue Dupetit-Thouars. La mobilisation

autour de cet édifice emblématique du patrimoine lillois amène à

reconsidérer le projet. Restaurée et transformée en maison Folie à

l’occasion de Lille 2004 - Capitale européenne de la culture, l’ancienne

brasserie des Moulins est aujourd’hui un équipement culturel phare de

la ville.

La Brasserie Excelsior

La Brasserie des 3 Molettes

Au 2 bis, 4 et 6 rue des Trois-molettes, s'était installée la Brasserie Delesalle Lemaître avant l'année 1892 qui deviendra la Brasserie Watine et Cie en 1900 puis la Brasserie Fauvarque. Elle est détruite en grande partie en 1970.

La Brasserie La Semeuse

La malterie de la Semeuse était située au 186 rue du Faubourg de Roubaix. La Brasserie se trouvait à Hellemmes.

La Brasserie Coopérative La Semeuse est née en 1922 de la fusion des deux brasseries : la Brasserie Dupont Lefer à

Lille, dans le quartier Saint-Maurice et la Brasserie Lefebvre Couplet à Hellemmes.

Elle prendra dans un premier temps le nom de La Gauloise pour devenir La Semeuse en 1926. La partie la plus ancienne encore visible date de 1866.

En 1905 la

brasserie est agrandie. En 1930, 1954, 1960 et 1965 des bâtiments sont

construits. La brasserie reste entre les mains des descendants des

fondateurs jusqu'en 1985, date de son entrée dans le groupe JFB. En 1988

la brasserie est rachetée par le groupe Saint-Arnould. Avec la Brasserie Facon à Pont de Briques, elle rejoint la Brasserie de St Omer. L'usine cesse

toute activité en 1992. Les bâtiments sont actuellement désaffectés. En

1927 la bière de fermentation haute était conditionnée en bouteilles. En

1946 la production s'élevait à 100 000 hectolitres de bière de

fermentation basse, en 1956 à 125 000 hectolitres.

Désaffectée, une partie des locaux est démolie en partie pour laisser

la place au commerce Penny Market, alors que le rez-de-chaussée de

la tour sera occupé par le commerce Eldy.

Le hangar, ainsi que la cour, compris entre les rues Joseph-Bara, Vanderstraeten et Ferdinand Mathias a été repris par la société La Trocante. Le hangar compris entre les rues Ferdinand Mathias, Paul-Bert, Voltaire et Salembier a été acquis par M. Debruyne, carrossier. Le potentiel restant actuellement représente 2 400 m² habitables, des garages en sous-sol et un local d'environ 800 m² en sous-sol.

La Brasserie Masse-Meurisse

La Brasserie Masse-Meurisse aurait été fondée au XVIIe siècle ! Elle s'installe au 114 rue de la Barre en 1752, sa production s'arrêtera en 1960.

C'est alors que fut décidée la transformation en brasserie de fermentation basse avec l'aide de techniciens éprouvés et d'un matériel qui en fit une des usines les plus modernes du continent.

La Grande Brasserie Coopérative de Lille (GBL), au 112, 114 Boulevard Montebello, qui a été fondée fin

1907 par Henri Jooris, produisait de la bière de fermentation haute. Henri Jooris, qui avait hérité de son père la GBL, cumulait les fonctions car

il était aussi Président fondateur de la boulangerie L'Indépendante et dirigeait, entre

autres, le club de football l'Olympique lillois, ancêtre du L.O.S.C., le Lille Olympique Sporting Club. Le symbole du V de la Brasserie Excelsior figura longtemps sur les maillots des joueurs.

Située, entre les rues Alfred de Vigny, Bonte-Pollet et le boulevard de la Moselle, la Grande Brassserie occupait 30 000 m².

Après la Première Guerre mondiale et l'occupation des

locaux, la Brasserie Coopérative de Lille se développe et investit dans du

matériel pour la fermentation basse.

En 1919, grâce aux dommages de guerre et à la coopération de

45 brasseurs, elle devient l'une des mieux équipées de France.

La Grande Brasserie de Lille (GBL), dite Brasserie Excelsior, est aussi connue aussi sous l'appelation Brasserie Centrale du Nord de la France (BCNF).

En 1954, elle rachète la Grande Brasserie des Flandres Delahaye-Degruson.

La Brasserie Delahaye

C'est l'ancienne Brasserie, malterie dite Brasserie malterie Desprets Lengagne qui deviendra la Brasserie Delahaye. Elle était installée au 252 Boulevard Victor Hugo. Construite entre 1865 et 1871. En 1901, Emile Delahaye associé à Henri Degruson la rachète et la nomme Grande Brasserie des Flandres. En 1934 Jacques Delahaye, le frère d'Emile les rejoint. Elle est rachetée en 1954 par la Grande Brasserie de Lille Excelsior.

En 1983, elle est elle même rachetée par le groupe BSN et s'appelera la Grande Brasserie Koënigsbier. Elle sera détruite en 1989.

Les bières produites sont : 51 Excelsior, Aiglor, Arbonoise, Bavaro, Bière Bock, Bière de la Ducasse, Bière de Luxe, Cigogne, Coq Hardi, Delis, Fiesta, Excel, Excel Scotch, Excel Stout, Excelsior Bock, Excelsior Pils, Excelsior Pilsen, Excelsior Scotch, Export Monopole, Fiesta, Helbrau, Imperia, Koënigsbeer, Koënigsbier, Koenigs Export, Kreus Lager, Lion’s Scotch, Lion’s Stout, Loewen Pils, Ludwik Pils, Ludwik 59, Mini Ducasse, Perle, Prinzen Brau, Royal Eagle, Saphir, Spalt, Spéciale Ambrée, Super Koënigsbier.

La Brasserie Delahaye

C'est l'ancienne Brasserie, malterie dite Brasserie malterie Desprets Lengagne qui deviendra la Brasserie Delahaye. Elle était installée au 252 Boulevard Victor Hugo. Construite entre 1865 et 1871. En 1901, Emile Delahaye associé à Henri Degruson la rachète et la nomme Grande Brasserie des Flandres. En 1934 Jacques Delahaye, le frère d'Emile les rejoint. Elle est rachetée en 1954 par la Grande Brasserie de Lille Excelsior.

La Brasserie des 3 Molettes

Au 2 bis, 4 et 6 rue des Trois-molettes, s'était installée la Brasserie Delesalle Lemaître avant l'année 1892 qui deviendra la Brasserie Watine et Cie en 1900 puis la Brasserie Fauvarque. Elle est détruite en grande partie en 1970.

La Brasserie La Semeuse

La malterie de la Semeuse était située au 186 rue du Faubourg de Roubaix. La Brasserie se trouvait à Hellemmes.

Le hangar, ainsi que la cour, compris entre les rues Joseph-Bara, Vanderstraeten et Ferdinand Mathias a été repris par la société La Trocante. Le hangar compris entre les rues Ferdinand Mathias, Paul-Bert, Voltaire et Salembier a été acquis par M. Debruyne, carrossier. Le potentiel restant actuellement représente 2 400 m² habitables, des garages en sous-sol et un local d'environ 800 m² en sous-sol.

La Brasserie Masse-Meurisse

La Brasserie Masse-Meurisse aurait été fondée au XVIIe siècle ! Elle s'installe au 114 rue de la Barre en 1752, sa production s'arrêtera en 1960.

La Brasserie Vandame

La Brasserie d'Emile Vandame, ou Vandame Frères était située rue de la Vignette, ce qui donnera le nom d'une de leur bière. Deux autres sites existaient rue Ovigneur et Place Jacquart et Gentil-Muiron.

La Brasserie Vandame St Roch

Située rue Dutilleul et rue de Tenremonde

La Brasserie de Wazemmes

En 1894 Mme Binauld demande l'autorisation d'établir une

brasserie malterie occupant alors des bâtiments situés à l'angle des

rues d'Arcole et de l'hôpital Saint-Roch. Elle en confie les plans à

l'architecte Cannissié. La brasserie s'étendait jusqu'à la rue

d'Austerlitz. L'ensemble a été détruit en 1991.

La Brasserie Pélican

Cette brasserie était située rue Charles de Muyssart à Lille avant son transfert et sa fusion avec l'ancienne Brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul. C'est sous Napoléon III en 1863, que fut fondée, dans le quartier Vauban, la Brasserie Le Pélican.

La Brasserie Boucquey, qui, en 1920, prit le nom de Brasserie du Pélican, était issue de l'association de trois brasseurs : Raoul Bonduel, Louis Boucquey et Armand Deflandre.

Jusqu'à la Guerre 14-18, on y fabriquait de la bière de fermentation haute et la production variait entre 10 000 et 20 000 hectolitres par an. La grande Guerre infligea à l'usine des dommages tels qu'il fallut la rénover.

La Brasserie Boucquey, qui, en 1920, prit le nom de Brasserie du Pélican, était issue de l'association de trois brasseurs : Raoul Bonduel, Louis Boucquey et Armand Deflandre.

Jusqu'à la Guerre 14-18, on y fabriquait de la bière de fermentation haute et la production variait entre 10 000 et 20 000 hectolitres par an. La grande Guerre infligea à l'usine des dommages tels qu'il fallut la rénover.

C'est alors que fut décidée la transformation en brasserie de fermentation basse avec l'aide de techniciens éprouvés et d'un matériel qui en fit une des usines les plus modernes du continent.

Puis Pelforth

pour faire face à son extension décide de s'installer à Mons-en-Barœul dans des locaux ultra modernes.

En avril 1983 les abords ont été dégagés, le quartier est bouclé, les volets sont fermés, le dispositif est en place. Une explosion sourde et 350 tonnes d'explosifs détruisent la bâtisse. Le château de fer, de briques, de ciment s'effondre sur place... Sur la cheminée était inscrite sa date de naissance, 1863.

Haute de 35 mètres, elle se tenait bien droite dans le ciel. Elle est tombée le 28 avril 1984, noblement , peu avant midi, alors que le soleil venait de trouer les nuages.

En avril 1983 les abords ont été dégagés, le quartier est bouclé, les volets sont fermés, le dispositif est en place. Une explosion sourde et 350 tonnes d'explosifs détruisent la bâtisse. Le château de fer, de briques, de ciment s'effondre sur place... Sur la cheminée était inscrite sa date de naissance, 1863.

Haute de 35 mètres, elle se tenait bien droite dans le ciel. Elle est tombée le 28 avril 1984, noblement , peu avant midi, alors que le soleil venait de trouer les nuages.

Les Brasseries de Roubaix

La Brasserie Bossut

C'était une malterie dite Brasserie malterie Bossut Frères, située au 44 rue Hoche, encore appelée Brasserie du Pile. Créée en 1890 elle fermera en 1950.

La Grande Brasserie Moderne et la Brasserie Terken

Au début la malterie dite Brasserie malterie de l'Union, puis Grande Brasserie Moderne (GBM), située 3 quai d'Anvers

En 1920, trois brasseries roubaisiennes : La Brasserie de L'Union, la Brasserie l'Alliance Tourquennoise connue aussi sous le nom de Brasserie de l'Union Tourquennoise et la Brasserie Coopérative Jean Ghislain décident de fusionner et prennent comme nom : GBM pour Grande Brasserie Moderne. La brasserie prendra le statut SCOP et le gardera jusqu'à sa disparition en 2004, après une reprise en 2002.

La distribution des produits de la brasserie à l'origine reposait sur deux formes complémentaires, un réseau de bistrots sur les communes environnantes, mais surtout sur la livraison à domicile des particuliers adhérents à la SCOP. L'arrivée de la grande distribution amène la disparition de la livraison à domicile, la brasserie devient producteur de bières sous marque distributeur tout en gardant ses productions originales, principalement des bières de garde.

En 1989, la Grande

Brasserie Moderne prend le nom de son produit phare et devient la

Brasserie Terken, et tente de se positionner sur les bières de garde

plus valorisées. Mais la taille de l'entreprise, première brasserie

indépendante de France, est trop importante pour les volumes de ce

créneau. L'effectif passe de 600 salariés à 300 salariés, puis en 2000,

80 nouveaux salariés sont licenciés, après la reprise en 2002 après

cessation de bilan par Covinor, l'effectif continue à diminuer et le 27

février 2004, la Brasserie et ses 165 salariés est liquidée par le

tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing.

La Brasserie Salembier

Au 1 rue d'Oran, Brasserie Salembier Lesne puis Salembier père et fils dite Brasserie du Beaurepaire

La Brasserie de l'Union Roubaix Tourcoing (URT)

Il s'agit d'une coopérative fondée en 1907 qui arrêtera sa production en 1950. Installée au 33, 39 et 62,84 rue Meyerbeer à Roubaix, dans une rue limitrophe de Tourcoing, elle sera reprise en 1957 par la Brasserie Nord-Lorraine avant d'être intégrée dans la Société Européenne de Brasserie (SEB) en 1966.

Ci-dessus la grande salle de la Brasserie de l'Union Roubaix Tourcoing lors de l'Exposition Internationale du Textile en 1911 à Roubaix, qui s'était déroulée dans l'enceinte du Parc Barbieux (voir le site www.roubaix1911.blogspot.com)

La Brasserie du Fresnoy

Située 81 rue de Rome

La Brasserie des Débitants Réunis

Elle deviendra par la suite la Brasserie Deher. Elle a été fondée en 1904 et fermera ses portes en 1985.

Les Brasseries de Tourcoing

La Brasserie du Tilleul

Les Brasseries de Croix

La Brasserie Coopérative de Croix

D'après l'annuaire des brasseurs de 1946, la Brasserie Coopérative de

Croix aurait été fondée en 1899, au 1, 3 et 5 rue de Tourcoing. L'atelier de fabrication aurait été

reconstruit après 1920. La brasserie cesse de fonctionner dans les

années 1950. Actuellement elle est désaffectée. En 1926 la capacité de

production atteignait entre 35 000 et 100 000 hectolitres de bière de

fermentation haute. En 1946 la brasserie produisait 30 000 hectolitres

de bière de fermentation haute dont 10% en fûts et 90% en bouteilles.

Les Brasseries de Lomme

La Brasserie Marcant

Fondée en 1872, on trouve son nom pour la première fois dans l'annuaire de Lille en 1910, au 186 rue de Lille. Puis sous le nom de Brasserie de Saint Hubert à partir de 1926. Les propriétaires à l'époque sont Jules et Albert Marcant et l'adresse est différente aux 413 et 415 rue de Dunkerque avec une malterie et un négoce de boissons. La production est de 20 000 hectolitres en fermentation haute. Elle devient SARL en 1935. En 1947 la production est passée à 50 000 hectolitres. Elle ferme vers 1950.

La Brasserie Freteur

Les Brasseries de Lambersart

Les Brasseries de Marquette-lez-Lille

La Brasserie Fiévet (XVIIIe siècle)

Au 18 rue du Pont de l'Abbaye, une première brasserie aurait été fondée en 1741 par les

moines de l'abbaye voisine. Elle produisait une bière " Aux dames ". Interrompue lors de la Première Guerre mondiale

l'activité de la brasserie ne reprend pas, mais l'usine est convertie en négoce

de vins. Actuellement une grande partie de l'atelier est détruite. En 1920 la

brasserie produisait environ 19 000 hectolitres.

Les Grandes malteries modernes

Malterie dite distillerie Lesaffre-Roussel et Bonduelle-Dalle

Au 90 rue de Lille, une distillerie de grains aurait été installée sur le site en 1853 par

MM. Louis Lesaffre-Roussel et Louis Bonduelle-Dalle. Au début du XXe

siècle une nouvelle activité est développée en parallèle à la

distillation : la fabrication de levure. La production d'alcool de

betteraves cesse en 1914-1918 pour reprendre ensuite après des travaux

d'aménagement. En 1923 la distillation est abandonnée au profit de la

fabrication de malt pour les brasseries. A la suite des destructions

liées à la Seconde Guerre mondiale les installations sont agrandies et

améliorées. Actuellement les Grandes Malteries Modernes constituent une

filiale de la société Lesaffre. En 1901 la production d'alcool de

betteraves s'élevait à 6013 hectolitres. De 1923 à 1926 la production

de malt passe de 3 000 à 5 500 tonnes. Aujourd'hui la production avoisine

les 500 000 tonnes annuelles.

La Brasserie des Alliés

La Brasserie des Alliés, fondée en

1720, se trouvait rue du pont de l'abbaye. En 1933, la Société

Magenta Epernay (SAME) s'y installa car les caves à deux étages très

bien construites et solides se prêtaient parfaitement à la conservation du champagne. D'abord locataire des lieux la SAME devint propriétaire en décembre 1952.

Jouxtant cette brasserie, le cabaret du pont de l'abbaye, déjà existant sur le plan de 1668 (réf. A.D.N. 33H106 LILLE 34) était tenu en 1790 par Etienne Bonverne, le premier maire de Marquette.

Jouxtant cette brasserie, le cabaret du pont de l'abbaye, déjà existant sur le plan de 1668 (réf. A.D.N. 33H106 LILLE 34) était tenu en 1790 par Etienne Bonverne, le premier maire de Marquette.

Les Brasseries de Phalempin

La Brasserie Desmazières

La Brasserie malterie, sise au 9 rue Charles de Gaulle aurait été fondée vers 1890 par la

famille Desmazières. Une plaque de l'usine Meura de Tournai en Belgique et une plaque de la société strasbourgeoise de construction mécanique de

Lunéville (54), placées dans la salle de brassage, portent la date de

1909. La brasserie fonctionne jusqu'en 1940. Actuellement elle est

désaffectée. Sont en place : une cloche à air comprimé, des rails pour

le transport des tonneaux, un four industriel à chauffage à feu nu

Dupont-Préseau de Valenciennes (59), une bâche à eau pouvant contenir 10

000 litres d'eau placée sur le toit. La brasserie employait 5 ouvriers.

Les Brasseries de Roncq

La Brasserie Lannoy Dupont

Une demande d'autorisation d'établir une brasserie, au 414 rue de Lille, émanant de M. Lannoy

Dupont, originaire de Belgique, est déposée en 1881. En 1917 l'usine

cesse momentanément de fonctionner pour cause de pillage. L'activité

reprend après-guerre jusqu'à la conversion de la brasserie en dépôt et

négoce de boissons par Eugène et Joseph Torris.

La Brasserie Vienne

Malterie, usine de boissons non alcoolisées dite

Brasserie malterie Vienne, puis Cuisinier, puis Ghestem, puis Leys

Verschave, puis Leys Catteau ; usine de boissons non alcoolisées Leys

Catteau.

Les Brasseries de Ronchin

La commune de Ronchin a abrité sur son sol 5 brasseries pour 3 500 habitants.

La Brasserie Vandamme

En 1895 Henri Vandamme était propriétaire d'une brasserie, c'est en 1898 qu'il décide de s'associer avec Pierre Hovelaque afin de fonder une brasserie rue de la Justice, l'actuelle rue Anatole France (au n° 28).

Elle deviendra la Brasserie Desruelle Theetten, puis la Brasserie Jeanne d'Arc. Elle s'appelle maintenant la Brasserie Grain d'Orge, suite au rachat en 2001 par la Brasserie Gayant de Douai. Le site de Ronchin sera fermé en 2004. En 2012, un lotissement de 125 logements sortait de terre sur l'ancien emplacement de cette brasserie centenaire.

La Brasserie Grain d'Orge fabrique les bières suivantes : Grain d'Orge, Grain d'Orge Blanche, Grain d'Orge cuvée 1898, Secret des Moines, Belzebuth, Ambre des Flandres, Gold Triumph, Orpal, Septante 5 (anciennement brassée par la GBM Brasserie Terken) et La Géante.

Les Brasseries de St André

La Brasserie Guérin

La Brasserie malterie Guérin Frères, au 114 rue du Général Leclerc, aurait été fondée en

1867. Elle fonctionne jusqu'aux environs de la Seconde Guerre mondiale.

Elle est alors convertie en dépôt de boissons.

La Brasserie Cargill

La malterie Boucquey, au 62 rue de Sainte-Hélène, aurait été mise en activité en

1897. Elle a fonctionné sous cette raison sociale jusqu'au début des

années 1980. En 1987 l'usine est rachetée par la société américaine

Cargill, elle ne fonctionne que quelques années (1993) avant d'être

détruite en 1997. Malterie sur aire jusqu'en 1927. En 1992 la malterie

employait 22 personnes dont 10 à la production.

La Brasserie Lepoivre

Ces deux grands corps de bâtiments en brique, séparés par un

porche, appartiennent à une ancienne brasserie, dont il subsiste les

principales installations. Au dessus du porche, l’enseigne de la brasserie est

aujourd’hui peinte en blanc. Au passage de la porte, les angles des deux

constructions sont protégés par deux tonneaux de pierre. A droite, s’élève

l’habitation principale du brasseur et à gauche l’ancien magasin de la

brasserie. L’architecture est sobre. La décoration des façades repose sur le

jeu entre la brique et la pierre rehaussant les baies, les cordons larmiers et

les soubassements.

Ces bâtiments de la Brasserie Lepoivre fondée en 1895, sont particulièrement complets, le reste des installations est conservé à l’arrière des bâtiments visibles de la rue. Ils constituent un ensemble architectural homogène, d’ampleur qui témoigne de la période de reconstruction après la première guerre mondiale. C’est un repère visuel fort, bordant la place Saint-Piat, qui témoigne d’une activité jadis très répandue, dans les villes du sud de la métropole lilloise. | |

La Brasserie malterie Delcambre devint Brasserie Pontfort Descloquemant puis Pontfort puis Pontfort Frères (XVIIe siècle). Elle est située au 4 rue de l'Abbé Bonpain. La Brasserie malterie aurait été fondée par Anacharsis Delcambre, qui dépose une demande d'autorisation d'établir cette usine en 1890. Le pignon sur rue du passage couvert porte les dates de 1788 et 1900. En 1892 Emile Pontfort Descloquemant reprend la brasserie, dite aussi Saint-Piat. Elle fonctionne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Actuellement l'usine sert de locaux à une entreprise de recyclage du papier et une caserne de pompiers. En 1927 la brasserie produisait de la bière de fermentation haute.

La Brasserie Leclercq

La Brasserie malterie Leclercq

Descloquemant devint la Brasserie Leclercq Frères. Elle est située au 36 rue Roger Bouvry. De source orale la brasserie malterie aurait été fondée au début du XXe

siècle. Absente d'un recensement de 1920, elle apparaît dans l'annuaire

des brasseurs de 1927. La brasserie

cesse de fonctionner pendant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement

elle est convertie en atelier de réparation. La malterie a disparu.

Les Brasseries de Wambrechies

La Brasserie Degruson

Les Brasseries de Wattignies

La Brasserie Coopérative l'Amiteuse

La Brasserie Coopérative l'Amiteuse, située au 101 rue du Général de Gaulle, aurait été fondée par M. Duhem au début du XXe siècle, vers 1901-1902. Elle fonctionnait encore en 1920 puisqu'elle apparaît alors dans un recensement. Son activité est interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement la brasserie est convertie en atelier de menuiserie.

La Brasserie Hocedez Becquart

Les Brasseries de Wattrelos

Les Brasseries de Wambrechies

La Brasserie Degruson

Fondée en 1866, elle deviendra la Brasserie Jean Degruson en 1926, avant de fermer en 1960.

Les Brasseries de Wattignies

La Brasserie Coopérative l'Amiteuse

La Brasserie Coopérative l'Amiteuse, située au 101 rue du Général de Gaulle, aurait été fondée par M. Duhem au début du XXe siècle, vers 1901-1902. Elle fonctionnait encore en 1920 puisqu'elle apparaît alors dans un recensement. Son activité est interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement la brasserie est convertie en atelier de menuiserie.

La Brasserie Hocedez Becquart

Les Brasseries de Wattrelos

La Brasserie Coopérative l'Union de Roubaix Wattrelos (URW)

Installée 23, 27 rue de Leers et 23 rue François Mériaux. Créée en novembre 1896, elle arrête de brasser en avril 1972, date à laquelle elle est absorbée par la Grande Brasserie Moderne (GBM)

La Brasserie Wattrelosienne

La Brasserie Vanneuville

Cette Brasserie était propriètaire de plusieurs cafés notamment à Marquette-lez-Lille et aux alentours. Elle appartenait aux familles Gourlet et Fumery. On trouve quelquefois l'orthographe Vanneufville. Cette brasserie a été connue également sous le nom de Brasserie Saint Vital, et Brasserie Vanneufville Frères.

La Brasserie H. Marchand-Fontaine

On signale dans le Bulletin de Lille en mai 1906, que Fidèle Sarazyn était représentant de cette brasserie au 24 rue Godefroy à La Madeleine.

La Brasserie Les Prévoyants

La Brasserie Quilliet

La Brasserie Verschave-Outters

La Brasserie C. Carbonnet

Cette brasserie deviendra la Brasserie Carbonnet-Waterlot, puis Brasserie Sainte Marie Madeleine.

La Brasserie Saint Armand

Connue aussi sous le nom de Brasserie Debavelaere. On est surpris du nombre de brasseries avec l'épitête saint, dans la ville de La Madeleine.

La Brasserie Saint Joseph

C'était la brasserie de Paul Verlynck.

Les Brasseries de Marcq-en-Barœul

La Brasserie Vanderhaghen

Les frères Vanderhaghen, brasseurs au 72 rue Nationale, firent édifier le château et son parc en 1880. La brasserie, située à l'actuel emplacement de la résidence Hôtélia et de la salle de sport, datait de 1742. Elle apparaît sur un plan de 1890 (A.D. Nord M 417 5757) et figure sur des documents anciens. En 1859, installation d'une machine à vapeur de 6 CV et d'un générateur.

Les cafés et estaminets avaient des accords avec les brasseurs qui imposaient une exclusivité de vente de leur fabrication. Parmi les bières commercialisées il y avait La Sagitta et la bière des Archers de type Munich. La photographie ci-dessous montre l'estaminet de l'Arbriseau, de Léonard Dendauw, à Marquette-lez-Lille qui vendait les bières de la Brasserie Vanderhaghen.

L'ingénieur Boone construira entre 1908 et 1910 cette malterie, due aux frères Fiévet, architectes. Située au 28 de l'ancienne rue nouvelle, devenue rue de la malterie, comme il se doit, cette bâtisse à l'aspect d'une forteresse. En 1910, une usine d'acide carbonique située sur la commune de La Madeleine était alors annexée à la malterie.

En 1959, un incendie détruisit la touraille, qui était le séchoir à grains, de forme pyramidale tronquée surmontée d'une cheminée. Un entrepôt fut construit à la place. L'activité cessa peu après. Actuellement trois entreprises se partagent les locaux.

La Brasserie du Pont

Située au 3 rue Nationale, la Brasserie dite du Pont fut fondée en 1752 par Mr Debailleul. En 1859,

on y installe une machine à vapeur de 6 CV. Elle est

mentionnée en 1859 (A.C. Marcq-en-Baroeul IV 1621) et figure sur des

plans de 1882 (A.D. Nord M417 5764) et 1893 (A.D. Nord M417 5766). Elle

est connue par des documents anciens. Les dommages de guerre font état

de dégâts à la suite de la destruction du pont de Marcq en 1940 (A.D.

Nord RICA 93370 : plan, coupes et description). La brasserie est

rachetée en 1949 par le Comptoir de l'Industrie Cotonnière. Son activité

n'est plus mentionnée après la Seconde Guerre mondiale. Au XIXe siècle la brasserie

emploie au moins 5 ouvriers.

Les Brasseries de Bondues

La Brasserie Lambelin Sénéchal

Cette ferme deviendra une sucrerie et distillerie de

genièvre dite Sucrerie Dumon, puis la Brasserie malterie Lambelin Sénéchal,

puis la Brasserie Delannoy.

Les Brasseries de Cysoing

La Brasserie Desmont Deroy

La construction de la Brasserie Desmont Deroy remonterait

aux années 1880. Elle a été installée au fond de la cour d'une ferme

préexistante dont le passage couvert porte la date de 1730. Elle apparaît dans

la nomenclature des brasseurs en 1888. La fabrication aurait cessé pendant la

Seconde Guerre mondiale. Actuellement la brasserie est désaffectée et convertie

en dépôt de boissons.

La Brasserie Coopérative l'Union

Au 51 rue Jean-Baptiste Lebas, se situait la Brasserie

Coopérative l'Union. Sa construction date de 1898. La fabrication cesse sans

doute pendant la Première Guerre mondiale. Vers 1935 la brasserie est rachetée

par les établissements Ladreyt de Cysoing qui y installent un atelier d'apprêt.

Celui-ci ferme en 1953. L'usine est désaffectée. Elle abrite aujourd'hui les

locaux d'une entreprise de transport en commun.

La Brasserie malterie d'Hempempont

Construction de la brasserie en 1803 ; demande de maintien

en activité par MM. Leclecq Taffin en 1892 ; adjonction d'une malterie en 1904

; destruction partielle en 1914 ; reprise de activité par MM. Leclercq Frères ;

cessation d'activité et destruction des ateliers de fabrication à des dates

inconnues.

La Brasserie Brabant

La Brasserie du Rivage

La teinturerie Rémy Lenfant et Cie fut érigée vers 1920 à l'emplacement de l'ancienne Brasserie du Rivage, située dans la rue du même nom, ayant appartenu à M. Delecroix et construite à une date inconnue. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'usine est détruite par un incendie à l'exception des bâtiments situés en bordure de rue. Reconstruite en 1950, l'entreprise est toujours en activité : elle pratique le blanchiment, l'apprêt et la teinture sur bobines et sur écheveaux des fils de laine, de lin, de coton et de fibres synthétiques ainsi sur les articles confectionnés. L'usine emploie aujourd'hui 30 personnes.

La Brasserie Desprets Bonte

La Brasserie Desprets Bonte, installée rue Jules Guesde, au lieu-dit le Monceau, est mentionnée sur le cadastre de 1890 sous l'appellation Paul Desprets. Demande de maintien en activité en 1892 par MM. Desprets Bonte. Rachat et agrandissement par M. Brame à une date inconnue. Cessation d'activité à une date inconnue.

La Brasserie de La Citadelle

Construction de la Brasserie de la Citadelle, au 123 à 131 rue du Général Leclerc, vers le milieu du XIXe siècle. Demande de maintien en activité en 1892 par M. Declercq. Installation en 1923 de la manufacture Electra par M. Lespir, qui fabrique et vend des produits industriels et matières premières pour la savonnerie et la production d'apprêts. Arrêt de la fabrication à une date inconnue. Devenue ensuite une usine de traitement des corps gras Electra, actuellement magasin de commerce et bureaux.

La Brasserie Brabant

La Brasserie du Rivage

La teinturerie Rémy Lenfant et Cie fut érigée vers 1920 à l'emplacement de l'ancienne Brasserie du Rivage, située dans la rue du même nom, ayant appartenu à M. Delecroix et construite à une date inconnue. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'usine est détruite par un incendie à l'exception des bâtiments situés en bordure de rue. Reconstruite en 1950, l'entreprise est toujours en activité : elle pratique le blanchiment, l'apprêt et la teinture sur bobines et sur écheveaux des fils de laine, de lin, de coton et de fibres synthétiques ainsi sur les articles confectionnés. L'usine emploie aujourd'hui 30 personnes.

La Brasserie Desprets Bonte

La Brasserie Desprets Bonte, installée rue Jules Guesde, au lieu-dit le Monceau, est mentionnée sur le cadastre de 1890 sous l'appellation Paul Desprets. Demande de maintien en activité en 1892 par MM. Desprets Bonte. Rachat et agrandissement par M. Brame à une date inconnue. Cessation d'activité à une date inconnue.

La Brasserie de La Citadelle

Construction de la Brasserie de la Citadelle, au 123 à 131 rue du Général Leclerc, vers le milieu du XIXe siècle. Demande de maintien en activité en 1892 par M. Declercq. Installation en 1923 de la manufacture Electra par M. Lespir, qui fabrique et vend des produits industriels et matières premières pour la savonnerie et la production d'apprêts. Arrêt de la fabrication à une date inconnue. Devenue ensuite une usine de traitement des corps gras Electra, actuellement magasin de commerce et bureaux.

La Brasserie Olivier

Située au 245 rue de Lille, la Brasserie Olivier deviendra la Brasserie Duverdun puis la Brasserie Beyls.

Cette brasserie aurait été fondée vers 1870-1871 par M.

Olivier, puis rachetée quelques années plus tard par M. Albert Duverdun. Vers

1911, elle est vendue à M. Beyls, qui construit le logement patronal en 1920.

Pendant la Première Guerre mondiale le matériel de la brasserie est pillé. Puis

l'usine est remise en état de marche. Elle cesse de fonctionner de 1940 à 1941

et reprend son activité jusqu'à sa fermeture entre 1962 et 1965. La brasserie

est convertie en négoce de boissons ; elle fonctionne ainsi jusqu'en 1996. Elle

est actuellement désaffectée.

Avant 1940 la brasserie produisait 18 000 hectolitres de

bière de fermentation haute et mixte ; de 1942 à 1944 la production n'atteignait

plus que 1 000 et 3 000 hectolitres ; la production remonte à 20 000

hectolitres en 1946. Avant 1914 une centaine de cafés permettait d'écouler la

production. Ils furent vendus après-guerre afin d'obtenir l'argent nécessaire

au réaménagement de la brasserie.

A cette date environ une vingtaine de personnes travaillait

dans l'usine ; en 1946 la brasserie employait 15 ouvriers.

Elle était située au n° 1 route de Linselles.

Cette brasserie aurait été fondée en 1888 par Jules

Demeestere Bert. Entre 1914 et 1918, l'usine cesse momentanément de

fonctionner. Elle reprend une activité normale en 1920, jusqu'à sa fermeture

définitive après la Seconde Guerre mondiale. La cheminée a été abattue en 1991

et la brasserie convertie en dépôt de boissons.

En 1927, l'usine produisait de la bière de fermentation

haute conditionnée en bouteilles. En 1946 la production de bière, selon la

méthode de fermentation haute, s'élevait à environ deux brassins par semaine.

En 1946 la brasserie employait 10 ouvriers.

La Brasserie Beylemans, située au 273, 277 rue de Lille, était une usine d'eaux gazeuses dite Brasserie Joseph Beylemans, puis Beylemans Frères ; puis usine d'eaux gazeuses Eugénie Beylemans.

Cette brasserie aurait été fondée en 1895 par Joseph

Beylemans. Au cours des années suivantes elle prend le nom de Brasserie Beylemans Frères.

L'activité cesse entre 1940 et 1945. En 1946 l'établissement est converti en

usine d'eaux gazeuses au nom d'Eugénie Beylemans. Par la suite la brasserie a

servi de logements. Actuellement elle abrite également en partie les bureaux

d'une entreprise.

La Brasserie Maille Lepers

La Brasserie a été fondée en 1905 par Auguste Maille dans la ferme qu'il occupait. Située au n° 4 sur la Grand Place, elle a appartenu à la même famille depuis sa création et son activité n'a souffert d'aucune interruption. Auguste Maille cède son entreprise à sa fille qui passera la main en 1938 à son fils aîné. Prisonnier de guerre, c'est sa femme qui assura la production pendant la guerre. Leur fille épousera en 1950 Bernard Lepers, de la Brasserie Lepers Frères à Lille. Bernard Lepers reprend l'activité de brassage qui se poursuit de nos jours. Actuellement la brasserie produit l'Angélus et la Pastor Ale. En 1927 la production s'élevait à 10 000 hectolitres de bière de fermentation haute ; en 1946 la brasserie produisait 25 000 hectolitres de fermentation mixte, en 1977 7000 hectolitres et en 1992 4000 hectolitres. Sont en place un concasseur Meura, une cuve-matière-filtre, deux cuves à ébullition en cuivre martelé de 70 hectolitres chacune, et un filtre Kieselgur. En 1977 la brasserie employait 13 personnes.

Depuis mai 2012 l’Angélus est brassée à La Chapelle-d’Armentières. Charles

Lepers, à l'âge de 25 ans, sixième de la lignée Maille-Lepers, a repris l’affaire

familiale en juillet. Après une obligation de mise aux normes de ses

installations centenaires, à Annoeullin, siège historique depuis 1905 de

la brasserie artisanale, il a décidé d’investir un million d’euros dans

du neuf sur un autre point de chute.

« L'administration nous obligeait à tout remettre aux normes pour

poursuivre, mais c'était impossible. Nous étions les derniers à

fabriquer selon le procédé dit en cascade, dans des locaux et avec du

matériel qui datent de la création de la brasserie. L'investissement

aurait été pharaonique... »

Emménager dans l’Armentiérois est, pour lui, un défi loin d’être

insensé : « Dans les mémoires des Armentiérois, la brasserie

Motte-Cordonnier est gravée. Je fais un peu office de David contre

Goliath. J’ai conscience qu’ici, mon produit n’est pas forcément connu

en comparaison de la Stella. Ça prendra du temps mais je me rends compte

que les gens sont contents qu’il y ait à nouveau une brasserie. »

L’homme ne joue évidemment pas dans la même cour que Motte-Cordonnier à

ses heures de gloire. Chez Lepers, on compte cinq salariés et une

production annuelle de 300 000 litres de bière pour un chiffre

d’affaires de 600 000 €. « Pour vous donner un équivalent, lorsque

Motte-Cordonnier tournait encore, une journée d’activité chez eux

correspondait à un an chez moi. » Si, avec le nouveau matériel, la

capacité de production peut être multipliée par trois, l’ambition du

jeune entrepreneur est de rester une brasserie artisanale.

Les bières commercialisées sont : l'Angelus 7°, l'Angélus de Noël 7°5, l'Angélus de Mars 5°5, la Lepers 8°, la Lepers 6°, la Pastor Ale et la Rijsel (qui signifie Lille en flamand), la Vita 6°, la Vita Pils 4°7, la Mons-en-Pévèle 2004 6°.

La Brasserie Sainte-Marie à Annappes

En 1860, François Desruelles et son épouse Sophie

Fry, agriculteurs à la Ferme Saint Sauveur à Annappes bâtissent et installent une

ferme sur un champ leur appartenant le long de la route nationale Lille

Tournai. A l’origine une cour carrée délimitée par des bâtiments sans

étage : habitation, étables, granges et laiterie.

La grande maison de la ferme a été bâtie peu après le

mariage de leur fille Delphine avec César Spriet.

A cette époque fut créée la distillerie de genièvre qui fut

transformée en Brasserie par Louis Deffontaines après son mariage avec Marie

Spriet en 1888.

Louis Deffontaines et Marie Spriet eurent deux enfants

Marthe et Paul (mort au combat en 1914).

En 1906, Louis Deffontaines décida de céder sa Brasserie.

Deux jeunes Lillois Léon Dubus et un ami Léon Catry recherchaient une

brasserie. Léon Dubus venait de terminer ses études à l’Ecole de Brasserie de

Nancy, ils s’associèrent (cette Association dura vingt ans) pour reprendre et

développer les activités de la Brasserie Sainte Marie – Deffontaines - Spriet.

La belle cour carrée fut divisée en deux parties.

En 1909, le mariage de Léon Dubus avec Marthe Deffontaines

amena la construction d’une seconde grande maison qu’on appela toujours la Maison de la Brasserie pour la

différencier de l’autre qu’on nommait Maison de la Ferme.

Marthe Dubus Deffontaines vécut dans cette maison jusqu’au

moment de l’expropriation de 1971 qui détruisit tout cet ensemble et amena la

dispersion de la famille qui y travaillait groupée en quatre maisons

d’habitation (Henri, Jean, Paul et Louis).

Quant à Jean, il occupa la ferme également jusqu’à sa

destruction en 1971.

Ci-dessus des véhicules de la Brasserie Sainte Marie, sur la Grand Place de Lille, passent devant les cafés Bellevue et Au Pélican.

Mons-en-Barœul

Si Mons-en-Barœul conserve la seule ancienne brasserie encore en activité parmi les dizaines qui peuplaient le paysage de l'agglomération lilloise, il y avait dans cette ville d'autres établissements qui eux aussi ont disparus.

La Brasserie l'Avenir

Ci-dessous cette photo prise en 1937 montre sur l’imposte le nom de Victor Lelièvre. Ce maire de la commune de Mons-en-Barœul, décédé en 1922, avait exploité avec son épouse Adélaïde Fiefvet, rue Daubresse-Mauviez, ce café qui fut aussi le siège du parti socialiste S. F. I. O. L’enseigne “ La Coopérative l’Avenir ” rappelle qu’il fut l’un des fondateurs de cet établissement sis à Fives-Lille. Au décès de son père, c’est le fils, également prénommé Victor qui reprit cet estaminet, avec sa femme Lucienne Maes. Sont présents M. Pollet, Mme Lelièvre (dans l’encoignure de la porte), la petite fille Lelièvre (future épouse Dutriez), M.M. Désiré Lefebvre, Édouard Deroy, Sadaune, Murray, Vanuxem dit Louis Soupape et Florimond Bonte.

La Brasserie du Tape Autour

Mons-en-Barœul a été de tous temps le siège de plusieurs brasseries. La fabrication des tonneaux tenait une place importante en rapport avec l’activité brassicole. Un nom est d’ailleurs resté, c’est celui du Tape Autour, il évoque le geste des ouvriers encerclant les ferrailles autour des barriques. Ci-dessus une plaque de l'ancienne brasserie du Tape Autour de Mons-en-Barœul.

La Brasserie Lammens-Lutun

La Brasserie Lammens, au 167 route de Roubaix, actuelle rue du Général de Gaulle, a été ouverte en 1892. Elle fut reprise par Monsieur Lammens, puis par Charles Lutun.

Sur cette vue de 1920, devant l'estaminet Rémy attenant à la brasserie de Charles Lutun, la distribution de lait faisait concurrence à la bière de la brasserie Coopérative de Mons-en-Barœul, comme on le voit sur l'inscription en lettres gravées sur la vitrine ...